Библейский «Нехо, царь Египетский» историками однозначно отождествляется с Нехо II (полное имя Ухемибра («Тот, кто исполняет желания Ра») Нехо II), одним из фараонов XXVI династии, который правил Египтом примерно с 610 – 595 гг. до н.э. Его имя упоминается в восьми стихах «священного писания» и связано с тремя значительными событиями:

- он победил царя Иосию битве при Мегиддо (609 г. до н.э.),

- он поставил Елиакима новым вассальным царем Иудеи,

- и участвовал в битве при Кархемише. Несмотря на его амбиции и достижения, Нехо II больше всего запомнился своим поражением от вавилонян в битве при Кархемише (в конце мая 605 г. до н.э.).

Чтобы оценить правление Нехо II, нам нужно понять, что представлял мировой порядок той эпохи. Ассирия была доминирующей мировой силой, хотя ее господство начало ослабевать по мере того, как укреплялась Ново-Вавилонская держава.

В это время Нехо I, номарх Саиса (провинция на севере Египта) воевал с нубийскими (эфиопскими) фараонами, покорившими Египет. И, в поисках поддержки, Нехо признал господство Ашшурбанипала, царя Ассирии.

После того, как Нехо I (номарх V нижнеегипетского нома (септа) с центром в г. Саис в Дельте Нила во время додекархии («правление двенадцати» — по Геродоту, время одновременного правления двенадцати царей в Египте в период от изгнания эфиопов до восшествия на престол Псамметиха I (примерно 671 — 656 гг. до н.э.)), правивший на протяжении 8 лет (согласно Манефону; вероятно, 672 — 664 гг. до н.э.)) погиб в битве с кушитами, Ассирия признала его сына Псамметиха I (фараон Древнего Египта (около 664 — 610 гг. до н.э.), основатель XXVI династии (известной также как Саисская династия); покончил с раздробленностью и восстановил независимость Египта, сбросив ассирийское иго) единоличным и независимым правителем Египта.

Характерной чертой политики, проводимой Псамметихом I, была ориентация Египта на греческий мир: в стране прочно обосновались греческие наемники, получившие земли для поселения в Северном Египте. В район Дельты стали проникать греческие торговцы из Милета, с островов Эгейского моря, из материковой Греции.

Его сын, Нехо II, стал его преемником и унаследовал «стабильное» царство. Правя из Саиса, Нехо II сохранял союз с Ассирией. Но у него были грандиозные планы, как и у древних фараонов ...

На востоке вавилонский царь вел войну, которая могла перекинется на Египет.

Геродот сообщает, что Нехо начал строить канал к Красному морю и отправил группу египетских и финикийских моряков в «кругосветное» плавание (вокруг Африканского континента).

Нехо II чтобы укрепить экономику государства, он организовал крупные общественные работы, в частности, начал восстанавливать канал, соединяющий Нил с Красным морем. Правление Нехо оказалось недостаточным для того, чтобы завершить начатое дело. Позже, через полтора столетия, Геродот побывал на этом канале и записал свои впечатления: «Канал так длинен, что поездка по нему занимает четыре дня, и так широк, что по нему рядом могут плыть две триремы» (суда с тремя ярусами весел).

Он также обратил свои взоры на юг и возглавил военную кампанию в Сирии. Некоторые из его военных кораблей были построены в Средиземном море, а некоторые- на побережье Красного моря. Он использовал эти корабли, когда это было необходимо, и со своей сухопутной армией разбил сирийцев.

Итак, в 597 г. до н.э. несколько судов отплыло из Египта. По мнению некоторых исследователей, Нехо II, занимаясь подготовкой к путешествию, надеялся найти неисчерпаемую сокровищницу — легендарную страну Офир, упоминание о которой встречается в Ветхом Завете.

В сочинениях Геродота содержится следующее описание плавания египтян: «Приостановивши прорытие канала из Нила в Аравийский залив, он отправил финикиян на судах в море с приказанием плыть обратно через Геркулесовы столбы (древнее название Гибралтарского пролива), пока не войдут в Северное море и не прибудут в Египет. Финикияне отплыли из Эритрейского моря и вошли в Южное море». Долгое время современники Нехо не верили в то, что финикийцам удалось пересечь линию экватора. Сам древнегреческий историк писал об этом: «Рассказывали также, чему я не верю, а другой кто-нибудь, может быть, и поверит, что во время плавания кругом Ливии финикияне видели солнце с правой стороны».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финикийцы плыли в направлении на юг и при этом их суда шли вдоль побережья Восточной Африки. Скорее всего, они перешли экватор и вышли в Южное полушарие. Однако тогда даже сами путешественники не смогли понять, что совершили грандиозное для того времени географическое открытие.

Экспедиция, предпринятая фараоном Нехо важна как первое путешествие, имевшее исторически точное описание. Судя по сохранившимся письменным источникам, эта экспедиция состоялась в период с 597 по 594 гг. до н.э. Точно известно, что финикийцы возвратились из плавания на следующий год после смерти фараона, то есть в 594 г. до н.э.

Тем временем, после смерти Ашшурбанипала, в 627 г. до н.э., могущество Ассирии начало ослабевать. Египет же, напротив, набирал силу. В то же время Вавилон расширял свою империю, и в 612 г. до н.э. объединенные силы вавилонян и мидян разрушили Ниневию и убили ассирийского царя. Весь Ближний Восток ликовал: ненавистная Ниневия пала.

Правда, один из военачальников бежал в Харран, ассирийцы признали его своим новым царем (Ашшур-убаллитом II).

Полные решимости добить врага, в 609 г. до н.э. вавилоняне двинулись на Харран, и Нехо предвидя опасность для Египта, решил прийти на помощь ослабевшей Ассирии.

Иудейский царь Иосия вышел вместе с войском навстречу египтянам, так как боялся Вавилона и не верил в возрождение Египетской империи. Царь Иосия, согласно Библии: «не послушал слов Нехо из уст Бога, но пришел сражаться на равнину Мегиддо. И лучники застрелили царя Иосию …»

Легко победив Иосию, Нехо продолжил движение на север, чтобы помочь ассирийцам против вавилонян, которые к этому времени захватили Харран. В Вавилонской хронике за 616 – 609 гг. до н.э. записано: «Семнадцатый год (609 г. до н.э.): в месяце Дуузу Ашшурубаллит (Ашшур-убаллит II), царь Ассирии, и большая армия Египта пересекли реку (Евфрат) и двинулись на завоевание Харрана. Его армия вошла в него, но гарнизон, который оставил там царь Набополассар, сопротивлялся, и поэтому он расположился лагерем против Харрана. До месяца Улулу он совершал нападения на город. Однако он ничего не добился, и они вернулись в Кархемиш».

Египтянам и ассирийцам не удалось победить врага, и Нехо вернулся в Египет. Однако, по дороге он остановился в Иерусалиме, чтобы свергнуть Иоахаза, сына Иосии, которого народ сделал царем, чтобы посадить на трон своего ставленника Иоакима. «И поставил фараон Нехо Елиакима (Иоакима), сына Иосии, царем вместо Иосии, отца его, и изменил его имя на Иоаким. Но он забрал Иоахаза, и тот пришел в Египет и умер там», таким образом, Нехо установил контроль над Южной Сирией и Иудеей.

Таких успехов на Ближнем Востоке Египет не знал со времён Нового Царства …

Но уже в октябре 607 г. до н.э. Набопаласар во главе большой вавилонской армии предпринял поход против египтян. Завязалась жесткая борьба за владение переправой через Евфрат, которая продолжалась до весны 605 г. до н.э. Первое укрепление, созданное вавилонянами в декабре 607 г. до н.э. на Евфрате близ города Кимуху, египтяне разрушили (летом 606 г. до н.э.) в результате тяжелых боев. Однако в том же году вавилонянам удалось создать второй плацдарм в районе городов Эламму, Шунадири и Духамму. На этот раз все старания египтян сбросить вавилонян в реку окончились неудачей.

Весной 605 г. до н.э. вавилонская армия во главе с Навуходоносором (наследник престола) снова выступила в поход. Нехо II также отправился к Евфрату во главе своего войска. Решающее сражение произошло под Каркемишем весной 605 г. до н.э. и окончилось поражением египтян.

Однако поражения во всей войне Нехо II не потерпел из-за смерти Набопаласара (правителя Вавилона), которая повлекла за собой отъезд Навуходоносора в Вавилон.

И, когда в 601 г. до н.э. вавилоняне попытались вторгнуться в Египет, Нехо смог отразить их натиск и защитить свои границы.

Последние годы своей жизни Нехо «сеял» антивавилонские настроения в Сирии и Палестине, готовя Египет к новой схватке с врагом.

Египтолог Дональд Редфорд некогда заметил, что несмотря на то, что Нехо II был «изначально человеком действия, наделенным воображением, возможно, опережающим его время, он имел несчастье способствовать сохранению своего образа, как неудачника». Его сын и наследник Псамметих II по неизвестным причинам приказал удалить имя своего отца практически со всех памятников.

- он победил царя Иосию битве при Мегиддо (609 г. до н.э.),

- он поставил Елиакима новым вассальным царем Иудеи,

- и участвовал в битве при Кархемише. Несмотря на его амбиции и достижения, Нехо II больше всего запомнился своим поражением от вавилонян в битве при Кархемише (в конце мая 605 г. до н.э.).

Нехо II | Лев с картушем Нехо II на плече | Стела Аписа Нехо II из Серапеума повествует о смерти быка Аписа, земного представителя бога Птаха, на 16-м году правления Нехо II |

В это время Нехо I, номарх Саиса (провинция на севере Египта) воевал с нубийскими (эфиопскими) фараонами, покорившими Египет. И, в поисках поддержки, Нехо признал господство Ашшурбанипала, царя Ассирии.

После того, как Нехо I (номарх V нижнеегипетского нома (септа) с центром в г. Саис в Дельте Нила во время додекархии («правление двенадцати» — по Геродоту, время одновременного правления двенадцати царей в Египте в период от изгнания эфиопов до восшествия на престол Псамметиха I (примерно 671 — 656 гг. до н.э.)), правивший на протяжении 8 лет (согласно Манефону; вероятно, 672 — 664 гг. до н.э.)) погиб в битве с кушитами, Ассирия признала его сына Псамметиха I (фараон Древнего Египта (около 664 — 610 гг. до н.э.), основатель XXVI династии (известной также как Саисская династия); покончил с раздробленностью и восстановил независимость Египта, сбросив ассирийское иго) единоличным и независимым правителем Египта.

Рельеф с изображением Псамметиха I, совершающего подношения Ра-Хорахте | Группа деревянных статуй, изображающая фараона Псамметиха I, его жену и сына | Подъём торса статуи Псамметиха (2017 г.) |

Его сын, Нехо II, стал его преемником и унаследовал «стабильное» царство. Правя из Саиса, Нехо II сохранял союз с Ассирией. Но у него были грандиозные планы, как и у древних фараонов ...

На востоке вавилонский царь вел войну, которая могла перекинется на Египет.

Геродот сообщает, что Нехо начал строить канал к Красному морю и отправил группу египетских и финикийских моряков в «кругосветное» плавание (вокруг Африканского континента).

Нехо II чтобы укрепить экономику государства, он организовал крупные общественные работы, в частности, начал восстанавливать канал, соединяющий Нил с Красным морем. Правление Нехо оказалось недостаточным для того, чтобы завершить начатое дело. Позже, через полтора столетия, Геродот побывал на этом канале и записал свои впечатления: «Канал так длинен, что поездка по нему занимает четыре дня, и так широк, что по нему рядом могут плыть две триремы» (суда с тремя ярусами весел).

Он также обратил свои взоры на юг и возглавил военную кампанию в Сирии. Некоторые из его военных кораблей были построены в Средиземном море, а некоторые- на побережье Красного моря. Он использовал эти корабли, когда это было необходимо, и со своей сухопутной армией разбил сирийцев.

Итак, в 597 г. до н.э. несколько судов отплыло из Египта. По мнению некоторых исследователей, Нехо II, занимаясь подготовкой к путешествию, надеялся найти неисчерпаемую сокровищницу — легендарную страну Офир, упоминание о которой встречается в Ветхом Завете.

В сочинениях Геродота содержится следующее описание плавания египтян: «Приостановивши прорытие канала из Нила в Аравийский залив, он отправил финикиян на судах в море с приказанием плыть обратно через Геркулесовы столбы (древнее название Гибралтарского пролива), пока не войдут в Северное море и не прибудут в Египет. Финикияне отплыли из Эритрейского моря и вошли в Южное море». Долгое время современники Нехо не верили в то, что финикийцам удалось пересечь линию экватора. Сам древнегреческий историк писал об этом: «Рассказывали также, чему я не верю, а другой кто-нибудь, может быть, и поверит, что во время плавания кругом Ливии финикияне видели солнце с правой стороны».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финикийцы плыли в направлении на юг и при этом их суда шли вдоль побережья Восточной Африки. Скорее всего, они перешли экватор и вышли в Южное полушарие. Однако тогда даже сами путешественники не смогли понять, что совершили грандиозное для того времени географическое открытие.

Экспедиция, предпринятая фараоном Нехо важна как первое путешествие, имевшее исторически точное описание. Судя по сохранившимся письменным источникам, эта экспедиция состоялась в период с 597 по 594 гг. до н.э. Точно известно, что финикийцы возвратились из плавания на следующий год после смерти фараона, то есть в 594 г. до н.э.

Тем временем, после смерти Ашшурбанипала, в 627 г. до н.э., могущество Ассирии начало ослабевать. Египет же, напротив, набирал силу. В то же время Вавилон расширял свою империю, и в 612 г. до н.э. объединенные силы вавилонян и мидян разрушили Ниневию и убили ассирийского царя. Весь Ближний Восток ликовал: ненавистная Ниневия пала.

| ||

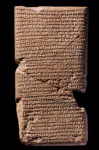

Ассирийский крылатый бык | Вавилонская хроника за 616 – 609 гг. до н.э. известна своим описанием падения Ниневии | Вавилон эпохи Навуходоносора II |

Полные решимости добить врага, в 609 г. до н.э. вавилоняне двинулись на Харран, и Нехо предвидя опасность для Египта, решил прийти на помощь ослабевшей Ассирии.

Иудейский царь Иосия вышел вместе с войском навстречу египтянам, так как боялся Вавилона и не верил в возрождение Египетской империи. Царь Иосия, согласно Библии: «не послушал слов Нехо из уст Бога, но пришел сражаться на равнину Мегиддо. И лучники застрелили царя Иосию …»

Легко победив Иосию, Нехо продолжил движение на север, чтобы помочь ассирийцам против вавилонян, которые к этому времени захватили Харран. В Вавилонской хронике за 616 – 609 гг. до н.э. записано: «Семнадцатый год (609 г. до н.э.): в месяце Дуузу Ашшурубаллит (Ашшур-убаллит II), царь Ассирии, и большая армия Египта пересекли реку (Евфрат) и двинулись на завоевание Харрана. Его армия вошла в него, но гарнизон, который оставил там царь Набополассар, сопротивлялся, и поэтому он расположился лагерем против Харрана. До месяца Улулу он совершал нападения на город. Однако он ничего не добился, и они вернулись в Кархемиш».

Египтянам и ассирийцам не удалось победить врага, и Нехо вернулся в Египет. Однако, по дороге он остановился в Иерусалиме, чтобы свергнуть Иоахаза, сына Иосии, которого народ сделал царем, чтобы посадить на трон своего ставленника Иоакима. «И поставил фараон Нехо Елиакима (Иоакима), сына Иосии, царем вместо Иосии, отца его, и изменил его имя на Иоаким. Но он забрал Иоахаза, и тот пришел в Египет и умер там», таким образом, Нехо установил контроль над Южной Сирией и Иудеей.

Таких успехов на Ближнем Востоке Египет не знал со времён Нового Царства …

Но уже в октябре 607 г. до н.э. Набопаласар во главе большой вавилонской армии предпринял поход против египтян. Завязалась жесткая борьба за владение переправой через Евфрат, которая продолжалась до весны 605 г. до н.э. Первое укрепление, созданное вавилонянами в декабре 607 г. до н.э. на Евфрате близ города Кимуху, египтяне разрушили (летом 606 г. до н.э.) в результате тяжелых боев. Однако в том же году вавилонянам удалось создать второй плацдарм в районе городов Эламму, Шунадири и Духамму. На этот раз все старания египтян сбросить вавилонян в реку окончились неудачей.

Весной 605 г. до н.э. вавилонская армия во главе с Навуходоносором (наследник престола) снова выступила в поход. Нехо II также отправился к Евфрату во главе своего войска. Решающее сражение произошло под Каркемишем весной 605 г. до н.э. и окончилось поражением египтян.

Однако поражения во всей войне Нехо II не потерпел из-за смерти Набопаласара (правителя Вавилона), которая повлекла за собой отъезд Навуходоносора в Вавилон.

И, когда в 601 г. до н.э. вавилоняне попытались вторгнуться в Египет, Нехо смог отразить их натиск и защитить свои границы.

Последние годы своей жизни Нехо «сеял» антивавилонские настроения в Сирии и Палестине, готовя Египет к новой схватке с врагом.

Египтолог Дональд Редфорд некогда заметил, что несмотря на то, что Нехо II был «изначально человеком действия, наделенным воображением, возможно, опережающим его время, он имел несчастье способствовать сохранению своего образа, как неудачника». Его сын и наследник Псамметих II по неизвестным причинам приказал удалить имя своего отца практически со всех памятников.